作者: 陈家煜 文章来源: 网络(略有编辑)

左右政治光谱现在出现一个新的现象,极左和极右派,原本应该是死敌,结果现在直线的光谱一折,变成马蹄铁,左右两端非常接近,行为上,有时候我们分不清到底是极左还是极右在讲话。比如说,现在美国要禁TikTok,极左和极右派居然同声反对。

但这现象,从左派取得政治权力后,在人类历史裡就已存在。列宁的革命,没有德国右派的阴谋,根本不能成事。而史达林和希特勒互相痛恨对方,但是却签下了德苏互不侵犯条约,因而欧战开打。左右沆瀣一气,史所常见。

为什么是这样的结果呢?我们要先认知,所谓的左右意识型态,在根本上,所争执的是人类社会自古就有的一个紧张关係,到底“秩序”重要,还是“自由”重要。下面这一段是Ayn Rand的名著The Fountainhead裡反派主角的原话:

“现代社会的基本困扰是智识上的一个错误认知,人们以为自由和强迫是两极互斥的。要解决今天世界上的巨大问题,我们必需先把我们认知上的困惑釐清。我们要有一个哲学上的新角度。基本上,自由与强迫是合而为一的。给你一个简单的例子。红绿灯限制了你随意跨越马路的自由,但这限制却给你免于给卡车辗过的自由。如果指派一个工作给你,并且不准你离职,这会限制你职涯的自由。但却给你免于失业的恐惧。当一个新的限制加诸于我们的头上,我们自动地取得一个新的自由。自由与强迫是不可分的,只有接受全面性的限制,我们才能达到全面性的自由。”

插个话,The Fountainhead一书,有些人认为比Rand的巨著“亚特拉斯耸耸肩”更重要。我是读得有点害怕,尤其是这个左派反派的描述,根本就是许多历史上左派思想家、革命家、政治人物的化身,头头是道,又百发百中。而裡面的主要配角,光芒四射的媒体大亨,几乎就是黎智英发迹与败亡的历史预言。值得一读。

回到引言。

这段话,清楚地告诉我们,为什么自称是“自由派”的西方左派,对于限制自由,没有任何的内心窒碍。当他们动用媒体力量封杀川普的时候,他们没有限制言论自由的疑虑,当他们用Covid科学家的圣旨,限制人们活动的时候,他们也没有限制人身自由的疑虑,当他们试图用调查局、检察官等司法力量阻止对手行政,甚至参选的时候,他们也没有毁坏宪法的疑虑。为什么?因为“朕即王法”,没有他们挺身而出,民主已被法西斯搞死,自由自然也没了。为了民主,所以要摧毁民主,为了自由,所以要限制自由。你听听看这话有多谎谬,但又多么头头是道。

法西斯极右派当然不是用自由的理由来强迫人民,他们用的是秩序的理由,但到头来,法西斯和极左派,行为上,没有两样。Ellsworth Toohey讲的这段话,就是极左和极右共同的哲学基础,这是“为了你好,所以要限制你”的理由。

从根本上来看,没有红绿灯,十字路口就会混乱,所以要设立关卡,限制人的自由活动。但这限制,可以从三个不同的角度来看。照卢梭(Jean-Jacques Rousseau)的看法,人性本善,如果没有后天的坏影响,人类会互信互爱,走到十字路口,就会互相礼让,自然地有序通过。这种天真的看法,后来变成了社会主义的基本信仰,要让人类回到原始初真的本性,不得不用强制的手段,“改造人性”,而红绿灯的设立,只是历史暂始的必然需要,等到社会主义天国降临,人就自然会有序进行各种活动。现代左派的所有强制行为,都在这个蓝图下进行,除非把所有恶性的右派份子通通消灭了,人类不可能有真正的理想国,在消灭万恶的“种族主义者、资本主义家、恐同、反女等各种自大”之前,任何强制的手段,都是合理的。

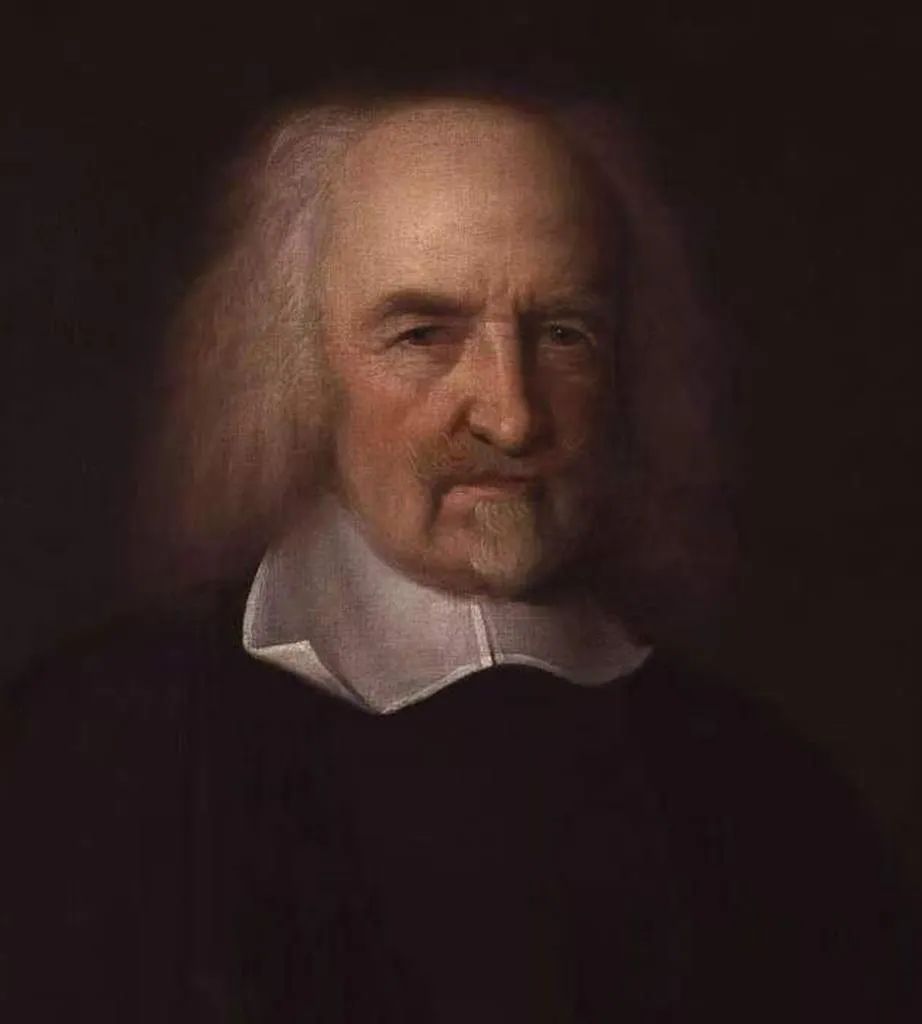

红绿灯的第二个角度,是霍布斯(Thomas Hobbes)的角度。霍布斯没有卢梭的天真,他非常相信人性本恶,不用后天的坏影响,只要让人自然地发挥本性,一定是自利而不顾他人的。所以不可能有自发性的走到十字路口,相互礼让的这种事。就算有傻子让了,很快也会因为别人的佔他便宜,而逼他也变得自私自利。因为人性本恶,所以要设立红绿灯,而且还要严格执行法律,人才会遵守交通规则,过马路才不会有危险。所以霍布斯的解决之道,竟然和卢梭一样,需要一个集体的力量,限制人们的自由,霍布斯称之为“国家巨灵”。没有国家巨灵,社会没有秩序,连人身、财产都朝不保夕了,还谈什么自由?法西斯的哲学基础,就是霍布斯的国家巨灵,虽然他们常躲在宗教的后面,但你真得认为希特勒这种恶魔会信神?

某党顶著共产主义的帽子,打著社会主义的旗号,好像信仰卢梭,但他们的行为,却更贴近该国历史的帝制,他们对付其人民的方法,正是霍布斯的国家巨灵。但不管是极左,还是极右,该党都是反对自由的。

红绿灯的第三个角度,是洛克(John Locke)的角度。和霍布斯一样,洛克不认为人性本善,但不一样的是,人不善,也不致于悲观到认为人性本恶。人性是自利的,而自利本身,可以是道德上善良,也可以是道德上邪恶的。解决十字路口的问题,是一个寻求秩序的过程,自由人可以互相妥协,在互相让步的情况下,达成交通规则的建立,只要自由人知道这牺性,对自己也有好处,这个秩序,就可以达成,并不需要集体的强制力,自由和秩序,可以兼容。

美国的立国基础,就是洛克的哲学观。秩序是为了自由而生出来的,秩序本身没有自由那么高的价值。一旦这种自由观普遍建立在人群裡,红绿灯也许也没那么必要。你有想过为什么美国的Stop sign,在亚洲国家都是行不通的吗?

在左右纷扰的现在社会,我们不应该忘记自由的精神,不要受到这些虚假的言论所搧动,要认清人的价值在自由的心灵,而不是“有饭吃、不会死”这种低等的动物需求。