作者 黄亚生

(原)编者按

自中国改革开放以来,美国对中美关系的认识经历了多个阶段。麻省理工学院斯隆管理学院教授黄亚生指出,过去40多年里,美国政界、商界和学界对中美关系的认识可以说经历了四个阶段:地缘政治共识 (1978-1991)、“交往战略” 共识(1991-2018)、 贸易战共识 (2018-2019)和因为新冠疫情的全球蔓延而形成的体制冲突共识 (2020- )。

黄亚生教授表示,由新冠疫情的全球蔓延而形成的体制冲突共识会在可预见的未来极大地影响中美两国各个层面的交往。

本文由“亚生看G2”首发

中美关系正处在一个十分艰难的阶段。两个世界大国在这场全球大流行的公共卫生危机中没有选择紧密合作,而是选择了两败俱伤的对抗。今天这篇文章谈谈美国在过去40多年的对中美关系认知的演变。美国政界、商界和学界对中美关系的认识从1978年到现在可以说经历了四个阶段:地缘政治共识 (1978-1991)、“交往战略” 共识(1991-2018)、 贸易战共识 (2018-2019)和因为新冠疫情的全球蔓延而形成的体制冲突共识 (2020- )。这里有两点需要指出和强调。第一,这里所谓的“共识”指的是美国内部对中美关系相对统一的认识,而不是指中美之间达成的共识,更不是指中国内部对中美关系达成的共识。第二,所谓的“共识”绝不是铁板一块,很多时间在美国内部是有争议的。比如“交往战略”共识在小布什(2001-2009)和奥巴马(2009-2017)时期已经面临相当大的挑战和质疑。

地缘政治(Geopolitics)共识 (1978-1991)

从中国决定改革开放到苏联解体的这十几年里,中美关系经历了稳步的发展。在这期间,美国对中国的态度可以用三点来概括。

第一点是美国选择了接受中国经济和政治制度的现状。1978年12月16日,中美联合发表《中美建交公报》,宣布双方政府自1979年1月1日起建交。与此同时,美国同意结束与台湾政府的正式外交关系。中美的建交表明了美国正式放弃了对大陆的封锁和孤立政策(50-60年代),选择承认和接受中国大陆在世界舞台上有着一席之地。

第二点是美国认为在美苏对抗的大环境下,中国具有平衡地缘政治的重要功能。卡特政府的国家安全顾问布热津斯基就是持有这一观点的代表人物。布热津斯基在卡特政府内积极推行“联华制苏”的观点。1978年,他撰写了一份名叫《美国亚洲政策的调整》的报告,强调必须通过“积极大胆地发展美中战略性关系”,还击苏联扩张。布热津斯基这个观点在苏联侵略阿富汗以后成为美国对华政策的指导方针。布热津斯基还积极推动对华军售,希望可以“技术扶华”对抗苏联。卡特政府展开了和中国的教育,科技领域的合作。

第三点是美国对“文革”后中国改革开放有一定的期待。除了抗衡苏联,布热津斯基积极推动通过对华军售来“技术扶华”的另一个主要论点就是中国当时正在“告别文革”,对华的技术扶持可以鼓励其继续深化实践改革开放的道路,使其在制度上逐渐贴近西方国家。这个观点形成了下面讨论的“交往战略共识。”

“交往战略” 共识(1991-2016)

随着苏联的解体,中美关系进入了一个新的篇章。虽然苏联的解体使得中国在美国眼中失去了平衡地缘政治的重要功能,但中国经济的快速发展还是促使美国选择深入与中国的合作交流。在1991年到2016这二十多年里,虽然中美关系也多次出现过波折,但两国关系总体上还是逐步向着更好的方向发展。对于美国来说,支撑这二十多年对华方针的核心是:“交往战略” (Engagement Strategy)。

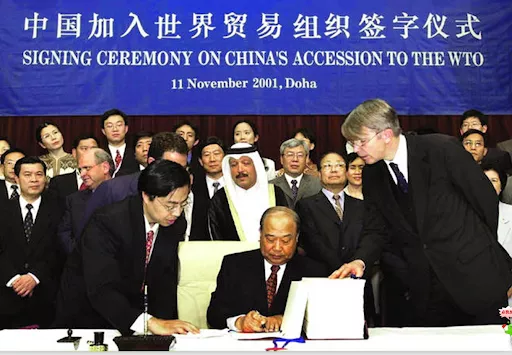

我在2018年的一篇公众号文章《黄亚生:“交往战略”尚未成功,自由贸易仍需继续》中介绍过“交往战略”的含义。“交往战略”认为美国可以通过贸易和投资等经济活动影响中国的经济和体制改革,它和“遏制战略”最本质区别就在于它认为美国不应当遏制中国的崛起,而应该帮助和积极参与到中国的崛起过程中。美国向中国开放市场、接受留学生、鼓励美国公司在中国投资都是基于“交往战略”这个思维模式。多年来,美国政治、知识和商业精英相信通过和中国及其他发展中国家的自由贸易,通过允许这些国家参与到更多的国际贸易和投资活动中来,可以推动这些国家熟悉国际贸易规则,推动市场开放。这个观点被克林顿用来作为支持中国加入世界贸易组织(WTO)的论据,也被小布什用来作为支持持续与中国进行贸易的论据。

对于美国来说,“交往战略”肯定有经济的考虑。但这里有些细节很重要。第一,美国是个多元的社会,虽然政界、商界和学界可以对某个问题达成共识,但是他们达成共识所依据的逻辑可以是不同的。商界考虑比较多的是经济方面的利益,但是政界和学界考虑比较多的是上面提到的“交往战略”对体制演化的影响和作用。

第二, 所谓的“商业利益”是有一个具体定义和理解的。在“交往战略”共识形成的初期,人们对“商业利益”的普遍理解是由进入中国市场所带来的利益,而不是通过效率提升—比如降低劳动力的成本—所带来的利益。在经济学里,有两个概念,一个是由扩充带来的增长(Extensive margin growth),一个是由经济内部效率的提升带来的增长(Intensive margin growth)。市场进入对应的是前者,而降低成本对应的是后者。从经济角度,多赚一块钱(市场进入)和节省一块钱(降低生产成本)可以说是等同的,但是从心理和政治角度,区别非常大。扩充带来的增长的受益者可以是资本也可以是劳工,也可以双方都收益,但是效率的提升主要的受益者是资方和高技能的劳工。美国和中国的经济交往的获利主要是从效率的提升中获得的,这成为了日后美国内部质疑和中国经济交往的一个原因。

贸易战共识 (2018-2019)

美国国内对华态度一直不是只有一种声音的。“交往战略”这个共识在美国内部的质疑一方面是因为美国的获利被认为不是双赢的:资方获利是建立在劳方失利的前提下。“交往战略”的这二十几年里,从中国获得的商业利益,主要是由经济内部效率的提升带来的,一个是通过低成本劳动力,还有一个是通过全球供应链的分工,但不是由市场进入带来的销售扩充。这种提升带来的一个负面影响就是加速了美国的贫富不均和锈带制造业的衰退。

对“交往战略”的另一个质疑是随着时间推移,中国内部并没有发生交往战略所预期的体制改革,而且有向相反方向发展的种种迹象。2014年我和几位学者一道同奥巴马进行过一次交谈,他当时已经对“交往战略”的几个假设提出了各种的质疑。特朗普2016年上台后,美国政府已经基本上放弃了“交往战略”,但是美国商界和学界整体放弃“交往战略”是在2018年上半年,是因为中国国内的体制变化。

美国最先改变的是在贸易领域。美国开始转而寻求以更为强硬的手段来要求中国遵守其期望的贸易规则。这里有一个前提:就是美国决策者不认为中国内生的法制可以帮助中国实现它加入WTO时做的承诺,而必须靠外部压力。这是贸易战共识的基本假设。我在《黄亚生:“交往战略”尚未成功,自由贸易仍需继续》中就谈到,这后面有深层的因素,包括代表美国鹰派崛起的特朗普,但更重要的推动因素是中国自己这几年国内的经济体制和政治的发展。美国放弃“交往战略”绝对不是因为中国经济崛起本身。“交往战略”从来没有排斥中国的经济发展,它所关心的是经济发展会不会影响经济和体制的发展。“贸易战的共识”的前提就是它否定经济交往会带来任何对中国经济和体制的发展的影响。

如果把“交往战略”比作是“先交货后交钱”,那么特朗普任下形成的贸易战共识可以被形容为“先交钱后交货”,要求中国先遵守贸易规则和市场经济的基本原则,然后再和中国进行自由贸易。

特朗普对华贸易的强硬做法在美国国内各界,以及两党内都是受到广泛支持的。虽然美国内部对贸易战的这个手段有分歧,但对其的目标、目的是有共识的。比如说,一贯亲华的苹果CEO库克在贸易战期间表示中美过往贸易确实存在需要调整的时候和地方。再比如,华尔街巨鳄黑石集团(Blackstone)创始人苏世民(和中国官方、民间有长期交往)2019年接受电视节目采访时表示“西方发达国家长期被中国的发展模式所伤害(不保护知识产权、市场很难让外国自由进入等等)。”贸易战期间,民主党人参议员伊丽莎白·沃伦表示她并不担心对华关税,并称这应该是贸易政策的一部分,她指出美国应该更有“攻击性的”向中国施压。我在之前参加一个加州学术会议的时候也发现,美国现在很多年轻的智库学者,即使是民主党人,也对华越来越强硬。

我们需要清楚认识到的一个事实是,虽然美国国内对特朗普移民政策、退出全球变暖、退出伊朗核协定等举措有强烈分歧,但美国国内目前就对华强硬这一点有广泛的共识,这一点即使是换了一个民主党总统也不会快速扭转。

体制冲突共识 (2020- )

新冠状肺炎的全球大流行使得美国对中美关系的认识又进入了一个新的阶段。新冠状肺炎加强和修正了贸易战共识,也可以说是贸易战共识的加强版。美国国内两党政客目前都认为中国的制度有严重的负面的外部性(negative externalities)。外部性是一个经济学的概念,负面外部性指的是“行为主体的活动对他人和社会产生了负面的影响。”这个认识动摇了“交往战略”和“贸易战”这两种共识。“交往战略”主要关心的是体制对中国内部发展的影响,而不是它的外部性。贸易战关心的是美国自己能否获得最大的商业利益,如果中国的体制本身不阻碍美国商业利益,它的运行本身不是最重要的问题。

体制冲突共识的一个基本前提就是中国的体制本身构成了一个对美国政治、社会和经济威胁。一个后果是中美关系不再处于美国政治、商业和学术精英的完全掌控之中了,美国各界和老百姓都开始影响中美关系。一个例子就是针对中国的民事诉讼。4月21日,美国密苏里州司法部长向联邦法院提交针对中国的民事诉讼,指责中国在疫情上“掩盖事实”,需要为疫情大流行造成的公共卫生、经济影响负责。除此以外,目前国会共和党议员在推动议案,让美国民众可以在联邦法院起诉中国政府。推动这一议案的共和党议员们表示指责中国早期掩盖真相,导致美国人生活被毁,并希望可以成为1976年通过的“外国主权豁免法案”下的一个特例,让美国民众可以在美国法院起诉中国政府。根据美国哈里斯民调(Harris Poll)的最新数据显示,美国过半数的受访民众认为中国应该就新冠全球大流行进行赔偿。在法律诉讼外,特朗普政府和国会共和党人还在推动向中国索赔。共和党参议员格林汉姆4月中旬要求美国可以拒绝向中国偿还美元国债作为补偿,并征收“大流行传染病关税”。这个索赔和前面提到的法律诉讼是分别的,索赔是联邦政府的行为。

虽然诉讼和索赔可能不具有法律依据和现实可操作性,但其背后映射的美国政界的态度变化可能是未来十年中国外交面临的一个巨大的问题,有一个可能的影响就是和中国政府密切的企业在国外的资产安全会承受风险。目前特朗普还在要求美国情报部门调查中国和世卫组织(WHO),希望了解两者在早期有没有掩盖信息。

结语

从短期来看,在体制冲突共识的大背景下,目前特朗普政府有三种可能的对华措施:1)寻求取消中国手中的美国国债;2)取消中国“外国主权赦免”,可以让美国起诉中国政府,但是该选择会有很大合法性麻烦;3)增加新一轮关税。其中最有可能的是第三种,特朗普本人也更倾向于第三种。在前段时间接受采访的时候,他在被问到是否寻求取消美国国债时表示,“我有其他选择,甚至可以得到更多钱,我只需要施加关税就可以了。”不管特朗普政府做出哪种选择,有一个事实是确定了的,那就是特朗普政府要鼓励企业把制造业供应链撤出中国。美国副国务卿凯斯·克拉奇(Keith Krach)近期表示,“过去几年我们都在减少对中国制造业供应链的依赖,新冠肺炎疫情使得我们必须加速这一进程。”从长期来讲,体制冲突共识将会是美国对华政策的基本态势, 这将会给中国企业在海外的业务,中国学者在海外的交流等等一系列的活动带来巨大的影响。文明和经济发展都不会带来冲突,但是体制冲突看来是一个大概率事件了。

文:MIT斯隆管理学院教授 黄亚生